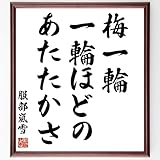

服部嵐雪(はっとりらんせつ)

俳人[日本]

(「蕉門十哲」のひとり、宝永4年10月13日没)

1707年 11月6日 死去享年54歳

服部 嵐雪(はっとり らんせつ、承応3年(1654年) - 宝永4年10月13日(1707年11月6日))は、江戸時代前期の俳諧師。

幼名は久馬之助または久米之助、通称は孫之丞、彦兵衛など。

別号は嵐亭治助、雪中庵、不白軒、寒蓼斎、寒蓼庵、玄峯堂、黄落庵など。

松尾芭蕉の高弟。

雪門の祖。

経歴=

服部家は淡路出身の武家で、父服部喜太夫高治も常陸麻生藩主・新庄直時などに仕えた下級武士であった。

嵐雪の生れについては、江戸湯島とする説と、淡路国三原郡小榎並村(現:兵庫県南あわじ市榎列小榎列)とする説がある。

これについて潁原退蔵は、実家が淡路、嵐雪自身は江戸の生れであったため両説が伝えられたのではないかと考察している。

長男である嵐雪も一時、常陸笠間藩主の井上正利に仕えたことがある。

若い頃は相当な不良青年で悪所(遊里や芝居町)通いは日常茶飯事であった。

延宝2年(1673年)または3年(1674年)ころ、松尾芭蕉に入門したと見られる。

蕉門で最古参の一人となる。

延宝6年(1678年)、不卜編『俳諧江戸広小路』に付句が2句入集したのが作品の初見である。

延宝8年(1680年)には同門宝井其角の『田舎之句合』に序を草し、『桃青門弟独吟廿歌仙』に入集。

以後『虚栗(みなしぐり)』、『続虚栗』などに作品を採用された。

貞享5年(1688年)には『若水』を刊行し、同年立机して宗匠となり、元禄3年(1690年)には『其帒(そのふくろ)』を刊行して俳 ……

服部嵐雪が亡くなってから、318年と105日が経過しました。(116255日)